RIMBAUD

« Tâchez de raconter ma chute et mon sommeil » A.R.

Mille vies, mille morts, des solitudes insensées, une errance éternelle, Arthur Rimbaud, on le sait, est cet adolescent en feu qui a d’abord mis la littérature française à genou. Et puis il y a son silence, son silence soudain qui a achevé ce qui restait de la littérature qui était à genou. Surtout il y a sa vie, sa vie d’après, une vie étrange, tragique, solaire, contradictoire, mystérieuse, une vie qu’il a prédit mot pour mot dans ses cahiers d’enfant. Mille voyances, mille voyages, une histoire de genou, le sien qui finit par l’empoisonner à seulement 37 ans, Rimbaud laisse à la postérité une photo, une correspondance sans adjectif et quelques textes sublimes. La photo est celle que l’on connait, les textes : un peu de prose et des recueils de vers dont certains disparus hantent encore la mémoire de Verlaine. Ceux qui regardent la photo, souvent, ne le lisent pas. Ceux qui le lisent, souvent, ne le regardent pas en face. Certes Rimbaud fut un génie, personne ne le conteste, Rimbaud tout autant fut un salaud, une putain infernale, un enfant qui a vomi dans le cresson très tôt, un homme seul, seul comme aucun autre homme n’a été seul avant lui, un explorateur dont le courage confinait au suicide. Rimbaud trafiquant d’armes ? Oui aussi, peut-être même un assassin, prolo entêté et contremaître lunatique, Rimbaud a été à peu près tout ça, parfois même son contraire. Aujourd’hui à Charleville, alors que chaque coin de pierre porte son nom, les moins de 17 ans ne savent pas vraiment qui il est, tout juste si sa belle gueule leurs inspire une moue, la moue fameuse qu’il avait, le temps paraît-il détruit tout, même Rimbaud.

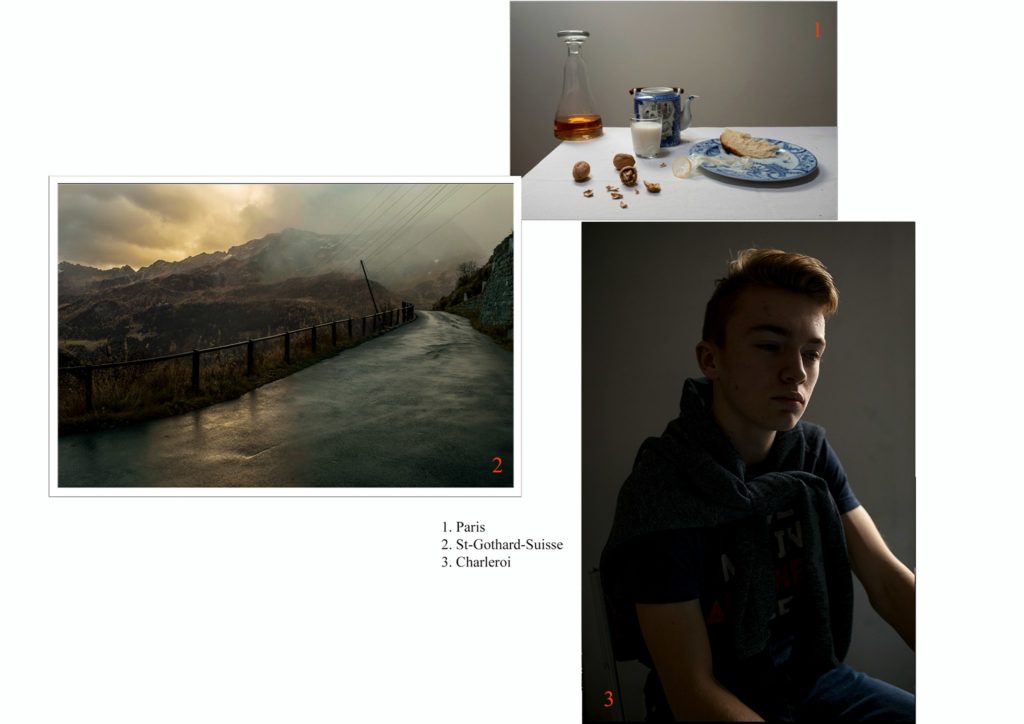

Entre 2016 et 2020, j’ai écumé les établissements scolaires et militaires des Ardennes pour portraiturer des adolescents de tout horizon : collèges plus ou moins aisés des centres-villes, lycées techniques ou agricoles en périphérie, casernes, structures de réinsertion professionnelle, peu importe, parce que faire l’inventaire des gamins de la région était, me semblait-il, la meilleure façon de matérialiser une ombre, je n’avais pas encore compris que l’ombre était l’inverse de l’image et que revenir avec quelques regards, une moue parfois, une moue d’ardennais, ne suffisait pas. Les trajets du héros de Charleville sont alors devenus une obsession, plus exactement une bataille, oui quelque chose comme ça : opposer des images aux ombres, tabasser l’horizon et lui casser les dents, questionner sa ligne de crête, s’en servir pour étrangler, se bâillonner soi-même, faire taire les autres, jusqu’au vertige, il a fallu partir pour cela, (il faut toujours partir) je suis parti.

À travers l’Europe, me disais-je, il y aurait surement des réponses. Des réponses à soutirer aux jeunes expatriés français, par exemple : pourquoi se trouvaient-ils là, loin de chez eux, loin du pays qu’il était décidément de bon ton de fuir, oui pourquoi ? Pour les interroger j’ai longé la Meuse à pied, ai dormi dans ses forêts l’hiver, suis allé caboter sur les terrils de Charleroi, les canaux de Bruxelles, voir à quoi ressemblait la mer grise à Ostende, ai traversé cette mer pour me rendre à Londres. Sans jamais cesser de fréquenter les Ardennes, j’ai continué de boire la tasse des autres via Stuttgart, le col Saint-Gothard en Suisse, les ports d’Italie, Marseille, et parce que les ambitions littéraires de Rimbaud s’y sont définitivement noyées je suis allé pêcher des amertumes européennes dans les îles : celle de Chypre, puis plus loin, beaucoup plus loin dans la jungle, sur l’improbable Java. Après cela encore, j’ai tourné en rond, un peu partout dans les azimuts, au Danemark et en Suède, suis revenu sur mes pas, des villes qui ne m’ont jamais rien offert, d’autres dans lesquelles j’ai failli me retrouver, je possédais des cartes, des satellites, j’ai fureté le long des fleuves et des hommes pour retarder le plus possible d’avoir à affronter le désert, là où le silence et les ardennais vont se cacher pour mourir. Pour préparer le grand saut jusqu’en-dessous du Nil, chez les bleus de victoire, les peaux azuréennes qui sentent le khat, j’ai pris mes marques d’abord au soleil du Caire puis d’Alexandrie. J’aurais pu y rester à perpétuité dans ce nord qui n’est pas encore tout à fait le sud, sous les pavés le sable, le sable des déserts balisés, mais moi j’allais toujours plus bas… L’Éthiopie donc, parlons-en voulez-vous, j’ai essayé le plus possible d’y respecter les anciens itinéraires des caravanes rimbaldiennes, la formule était simple : Entoto, rivière Awash, Harar, route de Zeilah, jusqu’à Djibouti, jusqu’à Tadjourah, le soleil m’a brûlé, la mer puait le mazout, jamais bien sûr je n’ai mis la main sur Rimbaud, là-bas encore moins qu’ailleurs, le désert n’existe pas, les fantômes non plus, il faut dire que la fièvre des horizons, je l’ai compris, n’est jamais qu’une maladie passagère, les hommes aussi, et ça n’allait pas s’arranger, surtout pas au Yémen où il y avait la guerre, au Yémen j’irai plus tard, promis, après les hommes ou après l’enfer, je suis rentré sans remède.

Au final, si vous me demandiez ce que je garde de cette fuite, sans hésiter je répondrais l’amour des ombres, des ombres qui combattent le soleil, le soleil et ses filles les images, l’éternité inversée en somme, car sinon quoi d’autre ? Des regards ? Une moue ? Un horizon ? Oui peut-être… Et puis ? Un pont je crois, un pont que j’ai vu s’effondrer à Gênes, aussi le sang, du sang partout, celui de ces mômes égorgées et dans lequel j’ai failli marché à Marseille, le sang des kalash à Harar où les gens se tiraient dessus pour les raisons qui sont toujours les mêmes, quoi d’autre sinon l’amour de ce qui vous veut, le sang de ce qui vient ? Oui j’en reviens du soleil, mieux valent les ombres, les ombres qui restent des ombres, mes images comme des contresens rimbaldiens, des contresens sur la vie des autres, des autres qui ne sont pas moi, ces soleils qui le pensais-je empêcheraient les ombres, empêcheraient le silence, s’il ne devait rester qu’une seule chose, à coup sûr ce serait ça, ça et marcher, marcher à l’ombre, parce que marcher c’est ne pas s’assoir, ne pas s’assoir c’est l’essentiel.